星漢垂野處,文明自生光

——明清文化的時空交響

當紫禁城檐角鴟吻吞月,當蘇州園林洞窗裁出一片云山,五百年明清文化長卷便在時光的褶皺里舒展。這不是簡單的朝代更迭,而是儒釋道三教在市井煙火中的深層淬煉,是士人精神與市民文化在雅俗之間的雙重變奏。讓我們以“天工人巧”的匠心為經,以“世情物態”的市井為緯,織就一幅超越時空的文明錦繡——這錦繡既非對前代的簡單復刻,亦非對西學的生硬嫁接,而是在“守正”與“創新”的張力中,在“傳統”與“現代”的對話里,孕育出獨特的文明密碼。

經筵日講與心學津梁

——士人精神的內在超越

明初朱子學如古木參天,太祖“廣開學館”之詔使“經筵日講”制度成為帝王修身治國的圭臬。永樂年間《五經大全》的纂修,既是對前代典籍的集大成,又暗藏“六經注我”的治學旨趣。至王守仁“心即理”的驚雷炸響,陽明心學如清夜鐘聲,在士大夫階層激起“知行合一”的實踐浪潮。其門下黃宗羲“天下為主,君為客”的民本思想,更在明清鼎革之際,為儒家政治哲學注入批判鋒芒——這鋒芒不是簡單的反叛,而是對“君權神授”傳統觀念的深刻解構,是士人精神從“格物致知”向“致良知”的內在轉向。

清代考據學如百川歸海,顧炎武“經學即理學”的吶喊,使乾嘉學派在音韻、訓詁、校勘等領域開出璀璨之花。閻若璩《古文尚書疏證》的疑古精神,戴震“以理殺人”的深刻批判,皆在字里行間閃爍著理性之光。而民間講學之風不衰,東林書院“家事國事天下事”的楹聯,恰是士人以天下為己任的生動寫照。這種“經世致用”的精神,既延續了儒家的入世傳統,又暗含對空談心性的反思,形成明清士人精神的雙重變奏——既重內在心性的修煉,又重外在事功的實踐,如陰陽相生,互為表里。

詩文流變與小說奇觀

——市民文化的審美突圍

明清詩壇如萬壑松風,流派紛呈。明有前后七子“文必秦漢,詩必盛唐”的復古運動,如古調重彈,又添新聲;清有神韻派王士禛“羚羊掛角”的空靈,格調派沈德潛的“溫柔敦厚”,更有性靈派袁枚“筆性靈”的率真——如春蘭秋菊,各擅勝場。納蘭性德“人生若只如初見”的詞句,至今仍令人低回;而女詩人賀雙卿以病軀寫就的《雪壓軒詞》,更在男性主導的文壇中開出一朵幽蘭,其“綺筆雅裁”之工,不減須眉。

小說領域則迎來黃金時代。《水滸傳》的草莽英雄氣,如江濤拍岸;《紅樓夢》的貴族興衰史,如鏡花水月,皆以“滿紙荒唐言”寫盡人間至情至性。馮夢龍“三言”中的市井細民,如市廛間的眾生相;凌濛初“二拍”里的機鋒巧智,如江湖中的奇談怪論,共同構建起市民文化的立體畫卷。更有《聊齋志異》借狐鬼寫世情,蒲松齡以“異史氏曰”直指人心,使志怪小說成為社會批判的利器。這種“以虛寫實”的敘事傳統,既是對正統史傳的補充,又暗含對人性深度的挖掘,形成明清小說獨特的審美范式——如璞玉渾金,未經雕琢而自有一種天然之美。

丹青雅集與匠作天工

——物我合一的造物哲學

明人畫論重“氣韻生動”,如春風化雨,浸潤畫壇。董其昌“南北宗論”將文人畫推向巔峰,其“畫禪室隨筆”中“讀萬卷書,行萬里路”的箴言,至今仍是藝術家修身之圭臬。清初四王以“摹古”為宗,王翚“以元人筆墨,運宋人丘壑”的技法,使山水畫在摹古中創新;而八大山人朱耷“白眼向人”的孤鳥,石濤“搜盡奇峰打草稿”的豪情,則在筆墨間暗藏遺民血淚——這種“筆墨寄情”的傳統,既是對前代畫學的繼承,又是對時代精神的獨特表達,如松間明月,清冷而深邃。

工藝美術領域,“天工開物”的哲學貫穿始終。宣德爐的銅質精純,如金聲玉振;成化斗彩的釉色明艷,如霞蔚云蒸;景泰藍的琺瑯璀璨,如星漢燦爛,皆體現了“巧奪天工”的造物理念。蘇州織造“錦繡中華”的云錦,如云霞舒卷;揚州漆器“千文萬華”的螺鈿,如星河倒映,無不彰顯著“物盡其用”的東方智慧。而《天工開物》中“賤者織籬、竹器,賤者炊”的記載,更揭示出工藝背后的人文關懷——這種關懷不是簡單的憐憫,而是對“物”與“人”關系的深刻思考,形成明清工藝美術的深層倫理,如春風化雨,潤物無聲。

市井百態與俗世禪機

——日常生活的審美化實踐

明清市井文化如百戲雜陳,空前繁榮。張岱《陶庵夢憶》中“西湖七月半”的盛況,如火樹銀花,照亮夜空;李漁《閑情偶寄》對聲容、居室、器玩的精致講究,如工筆細描,刻畫入微,皆反映出文人雅士對世俗生活的審美化追求。而《儒林外史》中范進中舉的癲狂,如醉后狂歌;《金瓶梅》里西門慶的奢靡,如烈火烹油,則以夸張筆法揭示出金錢與權力對人性的腐蝕——這種腐蝕不是簡單的道德批判,而是對人性弱點的深刻揭示,形成明清市井文化的雙重面向:既有對美好生活的向往,又有對現實丑態的批判,如陰陽兩極,互為映照。

民間信仰亦呈現多元化特征。關帝廟的香火鼎盛,如星火燎原;媽祖信仰在沿海的傳播,如潮汐涌動,皆體現出儒釋道三教的融合。而《白蛇傳》在戲曲舞臺上的傳唱,如清泉潺潺;《梁祝》在琴弦上的流轉,如彩蝶翩躚,更使民間傳說成為民族共同的精神記憶。甚至西洋傳教士帶來的自鳴鐘、望遠鏡,也在士大夫的案頭與園林中,悄然改變著中國人的時空觀念——這種改變不是簡單的技術引進,而是對傳統認知框架的深刻沖擊,形成明清中西交流的深層張力,如暗流涌動,潛滋暗長。

中西交匯與文明對話

——跨文化的創新實驗

當利瑪竇攜《坤輿萬國全圖》來到北京,如春風叩門;當徐光啟與湯若望共譯《幾何原本》,如明月入懷,明清之際的文明對話便已開啟。耶穌會士帶來的西洋透視法,影響了郎世寧等宮廷畫家的創作,如移花接木,別開生面;而中國瓷器、茶葉、絲綢在歐洲掀起的“中國風”,更使東方美學成為啟蒙時代的重要參照,如春風化雨,潤澤異域。這種跨文化的交流,既帶來新鮮的思想資源,也催生出“西學中源”的獨特解釋體系——這種解釋不是簡單的文化自大,而是對自身文化傳統的重新審視,形成明清文明對話的深層邏輯,如江河匯海,兼容并蓄。

明月出天山,蒼茫云海間

——文明長河的永恒回響

明清文化如浩蕩長河,既承載著前代文明的厚重積淀,又奔涌著創新求變的時代浪花。它既不是簡單的復古,也不是盲目的排外,而是在繼承中創新,在交流中融合。當我們在紫禁城檐角觸摸歷史的溫度,在蘇州園林洞窗感受造園的智慧,在《紅樓夢》的字里行間品味人性的復雜,我們便是在與一個偉大的文明進行跨越時空的對話。這種對話,既需要“究天人之際”的深邃思考,也需要“通古今之變”的廣闊視野,更需要“成一家之言”的獨立精神。唯有如此,我們才能真正理解明清文化的精髓,并從中汲取滋養,創造出屬于新時代的文化輝煌——這輝煌不是簡單的模仿,而是對傳統智慧的創造性轉化,是對人類共同價值的深刻詮釋,是文明長河中永不熄滅的璀璨星辰。

在每一所學校的校園深處,或許都藏著一座靜謐而又充滿力量的建筑——校史館。它宛如一位沉默卻睿智的長者,靜靜佇立,見證著學校從初創時的篳路藍縷到如今的發展壯大,承載著學校的歷史脈絡、文化精髓、傳統底蘊以及無數師生共同編織的珍貴記憶,是學校精神內涵最直觀、最生動的物質化體現。

成都科學館以“星云狀”建筑外觀為核心意象,占地面積約9.2萬平方米,總建筑面積5.96萬平方米,其造型如振翅欲飛的星際巨艦,銀色金屬屋面在日光下折射出流動的光澤,宛如宇宙塵埃凝聚而成的動態星云。

天水農耕文化博物館坐落于天水市秦州區岷山生態公園內,博物館展陳面積1600平方米。改館的建設旨在使農耕文化在歷史長河中綻放、在關隴大地上生根,讓這方沃土的人民追溯區域社會紋理、留住刻骨鄉土情愁、弘揚傳統農耕文化、構建現代鄉風文明,促進鄉村振興、助力脫貧攻堅,守護中華民族的精神家園。

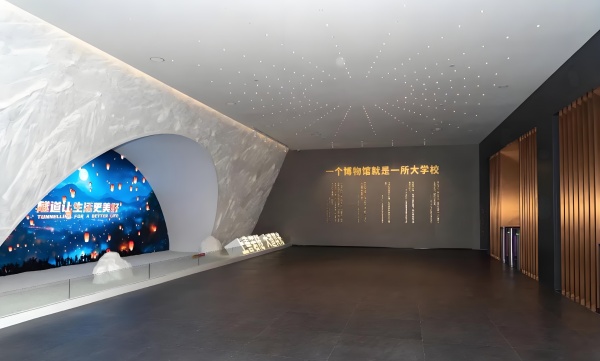

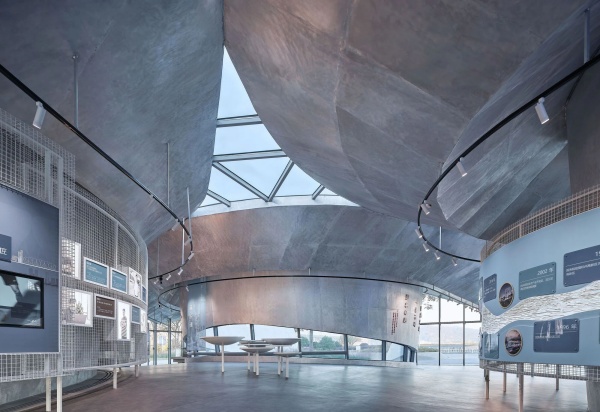

在人類文明的長河中,隧道作為連接不同地域、不同文化的橋梁,承載著歷史的厚重與未來的希望。隧道博物館,這座國內首座以隧道及地下工程為主題的專業博物館,正是這樣一個讓人心生敬畏、心馳神往的地方。它不僅是一個展覽空間,更是一座時間的隧道,引領著我們穿越時空,追尋中國隧道的輝煌足跡。

儒學,即儒家思想,是先秦諸子百家學說之一。在中國文明史經歷了夏、商、周,近1700年之后,春秋末期思想家孔子所創立經后世的尊崇、傳承形成了完整的思想體系成為我國影響最大的流派,也是我國古代傳統文化的主流。儒家學派對中國,東亞乃至全世界都產生過深遠的影響。儒家思想在科技發達的今天仍然具有非常重要的現實意義和價值。

坐落于錢塘江大橋東南側,北鄰聞濤路,有較好的望江及觀橋視角。它是同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司·原作設計工作室承擔的杭州市濱江區12公里濱水公共空間改造提升項目中的一部分。錢塘江大橋,于1937年9月26日建成通車,是浙江省杭州市的一座跨錢塘江雙層桁架梁橋,由中國橋梁專家、現代橋梁事業的奠基人茅以升先生主持全部結構設計,作為中國自行設計、建造的第一座雙層鐵路、公路兩用橋,是中國鐵路橋梁史上的一塊里程碑。

在國家政策的積極引導下,文化產業發展呈火爆態勢,科技和傳統文化融合科普成為科技館關注的重要方向,相關展教資源建設逐漸得到重視。基于行業調研,本文分析國內科技館科技與傳統文化融合展覽教育的發展現狀和問題難點,以中國科技館“非遺+科技”主題教育活動為案例,研究科技與傳統文化融合展覽教育的思路、方法與模式,并對相關工作提出思考和建議。

能源幾乎是地球上所有事件背后的驅動力人們越來越迫切的需要尋找到可行的替代能源。探訪那個處在開發未來能源風口浪尖上的風云企業——蒙泰。

這一膾炙人口的名句大意是說,遇到彼此了解賞識、親密無間的摯友,縱使是暢飲千杯也仍覺不夠。形容志趣相投的人惺惺相惜,聚在一起總不生厭。

<ul id="ayi82"></ul> <ul id="ayi82"></ul> <ul id="ayi82"></ul>